Награды для рядовых героев: знак отличия Военного ордена, Георгиевский крест и Георгиевская медаль

В течение всего XVIII в. единой награды для солдат и матросов не существовало, но периодически учреждались кресты за отдельные победы: «За взятие Очакова» (1790), «За взятие Измаила» (1790) и др.

Знак отличия Военного ордена как специальная награда для «нижних чинов» за «неустрашимую храбрость» был учрежден манифестом императора Александра I от 13 (25) февраля 1807 г. Сразу были сформулированы критерии награждения: «Он приобретается только в поле сражения, при обороне крепостей и в битвах морских. Им награждаются только те из нижних воинских чинов, которые, служа в сухопутных и морских русских войсках, действительно выкажут свою отменную храбрость в борьбе с неприятелем».

Знак носился на георгиевской ленте и имел вид серебряного креста, в центре которого на круглом медальоне находилось изображение Св. Георгия. Кроме почёта, награждение приносило герою и материальную выгоду – его жалование увеличивалось на треть, причём эта прибавка выплачивалась в том же размере и после выхода в отставку, а также выплачивалась вдове в течение года после смерти мужа. В случае повторного награждения жалование увеличивалось ещё на треть. Кроме того, георгиевский кавалер освобождался от телесных наказаний.

Первоначально у награды была лишь одна степень. С 19 марта 1856 г. были введены 4 степени знака отличия Военного ордена, при этом знаки 1-й и 2-й степеней изготавливались из золота, 3-й и 4-й – из серебра.

В 1913 г. была осуществлена реформа – знак отличия Военного ордена переименовали в Георгиевский крест, также четырёх степеней, дополнительно была учреждена Георгиевская медаль 4-х степеней.

|

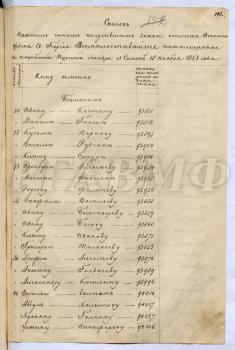

Список матросов, удостоенных знаков отличия Военного ордена за отличие в Синопском сражении 18 ноября 1853 г. (с указанием номеров крестов). |

В приказах по 8-му флотскому экипажу за ноябрь 1880 г. интересно показана подготовка к намеченному на 26 ноября параду георгиевских кавалеров в Зимнем дворце.

|

РГАВМФ. Ф. 1010. Оп. 1. Д. 105. Л. 466, 472 об. – 474, 490 об. – 491. |

Совершенно в тени Русско-японской войны оказалось участие русской армии и флота в международной операции по подавлению восстания ихэтуаней («Боксёрского восстания») в Китае в 1900–1901 гг. Между тем, на Дальнем Востоке в 1900 г. развернулись масштабные военные операции, в которых участвовало большое количество войск. Моряки, в частности, приняли участие в защите посольского квартала в Пекине, штурме фортов Таку (Дагу) в ночь на 4 июня 1900 г. (см. раздел о М.К. Бахиреве данной выставки), действиях у Бейтана и др.

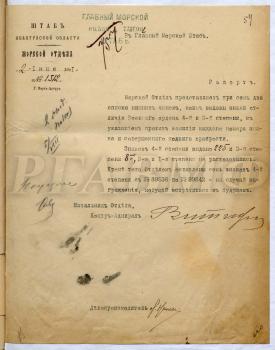

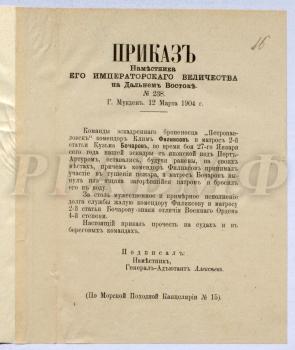

Пример того, как осуществлялись награждения непосредственно военачальниками: наместник императора и главнокомандующий всеми военно-сухопутными войсками и морскими силами на Дальнем Востоке адмирал Е.И. Алексеев 28 января 1904 г. посетил флагманский эскадренный броненосец «Петропавловск», при этом ему указали двух отличившихся накануне в сражении с японским флотом матросов – комендора К. Филиксова и матрос 2-й ст. К. Бочарова. Наместник объявил о награждении их знаком отличия Военного ордена. Для оформления этого начальник Эскадры Тихого океана адмирал О.В. Старк направил наместнику рапорт, на основании которого был отдан приказ о награждении.

Боевые отличия и, как следствие, заслуженные знаки отличия Военного ордена (в Первую мировую войну – Георгиевские кресты) были важными ступенями на пути разжалованных офицеров к восстановлению в чинах – это можно сказать про Н.Г. Лишина, М.М. Домерщикова, Н.В. Кулибина.

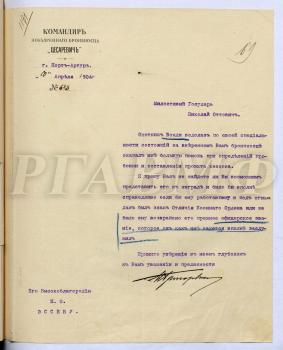

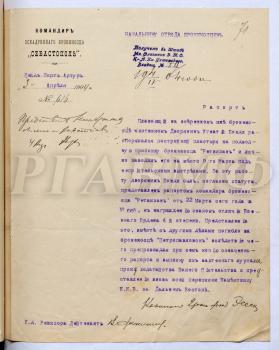

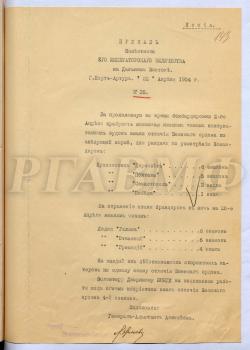

В феврале 1896 г. за оскорбление действием, нанесённое командиру корабля, был разжалован из лейтенантов Игнатий Леопольдович Бонди, выпускник Морского училища 1889 г. Отбыв ссылку и добившись возвращения себе прав состояния, он жил на Дальнем Востоке, где его и застала война с Японией. Бонди немедленно вернулся на службу в качестве охотника флота, и, как выпускник Водолазной школы, тут же нашёл себе применение при ремонте повреждённых кораблей. Его усилия были отмечены знаками Военного ордена 4-й ст. (приказ наместника от 22 апреля 1904 г.) и 3-й ст. (приказ начальника укрепрайона от 24 ноября 1904 г.), в итоге 8 ноября 1904 г. всемилостивейше было повелено: «возвратить утраченные по суду служебные права и преимущества, с определением в службу во флот, прежним чином лейтенанта». Первое представление о его награждении погибло вместе с делопроизводственными документами штаба эскадры на флагманском эскадренном броненосце «Петропавловск» 31 марта 1904 г., в связи с чем потребовались новые действия, представленные ниже в архивных документах.

|

Копия приказа о награждении И.Л. Бонди знаком отличия Военного ордена 4-й степени. 22 апреля 1904 г. РГАВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 170. Л. 143. |

Приведенный выше документ показывает обычную практику войны – военачальник принимает решение, сколько наград выделить на тот или иной корабль, и объявляет об этом в приказе, а на корабле уже выбирают достойных (иногда – по жребию).

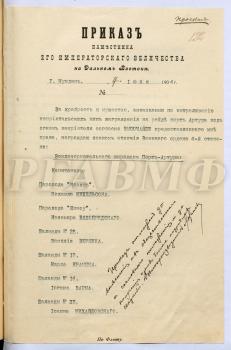

За отличие в боевых действиях могли быть награждены не только лица, состоящие на военной службе, но и гражданские. Сохранился проект приказа наместника на Дальнем Востоке Е.И. Алексеева о награждении знаком отличия Военного ордена 4-й степени капитанов землечерпательного каравана порта Артур, отличившихся при проведении тральных работ на рейде крепости. На нём имеется характерная помета: «Приказ отложить до выяснения их общественного и сословного положения и до получения о них более подробных сведений». Часть из указанных в документе лиц удостоилась награждения, но лишь 11 февраля 1908 г.

|

Проект приказа наместника на Дальнем Востоке Е.И. Алексеева о награждении личного состава землечерпательного каравана порта Артур. 4 июля 1904 г. РГАВМФ. Ф. 469. Оп. 1. Д. 170. Л. 122–122 об. |

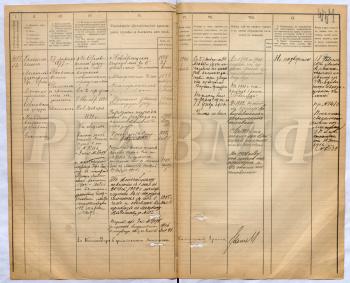

Какие же документы в архиве могут сохраниться на «нижнего чина» и какие в них могут содержаться сведения? Во второй половине XIX – начале ХХ вв. информация сосредотачивалась в «алфавитах», которые велись в береговых экипажах, комплектовавших команды кораблей. Отдельные алфавиты заводились на каждый год призыва, и, обычно, – на сверхсрочнослужащих и на лиц, проходивших службу по сокращённому сроку. Вот разворот достаточно подробно заполненного алфавита на матроса 6-го флотского экипажа В.Г. Сметанина, удостоенного знаков отличия Военного ордена 3-й и 4-й степеней за отличия при обороне Порт-Артура.

|

Фрагмент алфавита 6-го флотского экипажа на старшего комендора В.Г. Сметанина. 1899–1906 гг. РГАВМФ. Ф. 985. Оп. 1. Д. 247. Л. 473 об. – 474. |

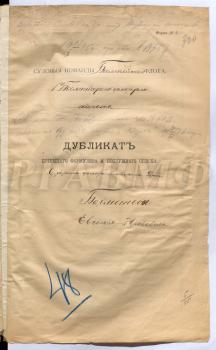

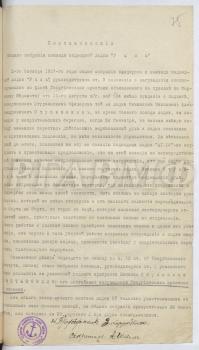

Ниже приведен типичный документ времён Первой мировой войны – дубликат приемного формуляра и послужного списка охотника флота, матроса 2-й статьи Евгения Юльевича Бахметева. Выделяет его из прочих одно крайне редкое для тех лет обстоятельство – наличие фотографии.

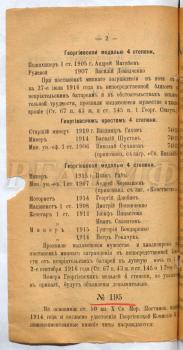

22 октября (4 ноября) 1916 г. крейсер «Память Меркурия» обстрелял захваченный немцами румынский порт Констанца, стремясь уничтожить резервуары с нефтью. Операция в целом прошла успешно, не смотря на активное противодействие береговых батарей и гидропланов. Подробности этого боя неоднократно описаны как в мемуарах, так и в исследованиях (см., например: Гадд А.О. Боевая операция крейсера 1-го ранга «Память Меркурия» «у Констанции» в декабре 1916 г. // Морские записки. 1963. Т.XXI. № 58. С. ; Козлов Д.Ю. Флот в румынской кампании 1916–1917 годов. СПб., 2003. С. 59–65). Командир корабля капитан 1 ранга А.О. Гадд удостоился Георгиевского оружия, а многие члены экипажа были награждены Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями 3-й и 4-й ст. В прилагаемом приказе командующего Черноморским флотом о награждении матросов содержатся интересные подробности боя. В то же время нельзя не отметить не очень высокую степень достоверности содержащихся в наградных приказах сведений.

|

Приказ командующего Черноморским флотом № 195 от 1917 г. |

На волне демократизации 24 июня 1917 г. был издан приказ о том, что по решению подчинённых Георгиевским крестом можно было наградить офицера, для этого требовалось решение общего собрания солдат части или команды корабля.

В декабре 1917 г. Георгиевские кресты и Георгиевские медали были отменены вместе со всеми наградами императорской России.